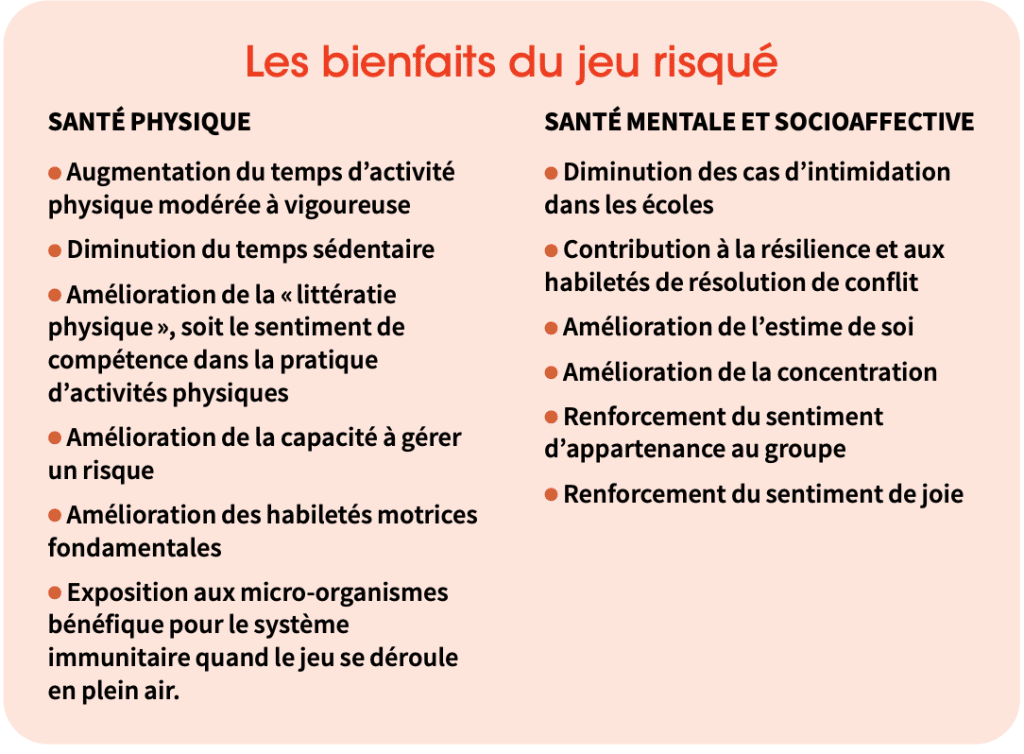

Depuis 2024, la Société canadienne de pédiatrie reconnaît le jeu risqué comme un moyen de prévention de divers troubles chez les jeunes, dont l’anxiété et l’obésité. Mais quelles sont les preuves scientifiques soutenant ces recommandations ?

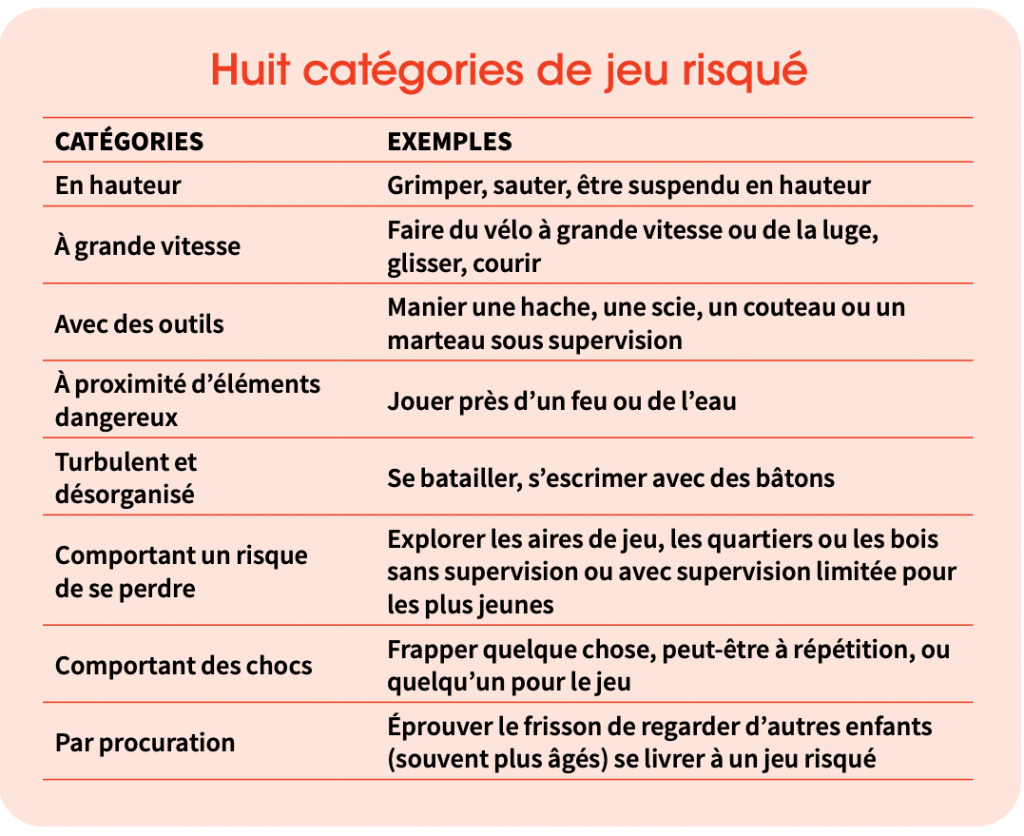

Ces dernières années, de nouvelles restrictions dans les écoles primaires ont mis à mal plusieurs classiques de l’enfance. Désormais, interdit de grimper, de jouer au roi de la montagne, de faire des batailles de boules de neige et de sauter dans les flaques d’eau, révélait un dossier de La Presse à l’automne 2024. Des restrictions qui visent à limiter le « jeu risqué » – cette forme de jeu excitante pour les enfants et dont le déroulement n’est pas planifié, mais qui comporte des risques de blessures.

Ces interdictions servent principalement à réduire le risque… juridique. Les écoles ayant une responsabilité civile envers les élèves, si un enfant se blesse dans la cour, par simple accident ou à cause de la mauvaise utilisation d’un équipement, le parent pourrait intenter une poursuite judiciaire contre l’école afin d’obtenir une indemnisation. Plusieurs écoles préfèrent donc prendre le moins de risques possible.

Pourtant, interdire le jeu risqué va complètement à l’encontre des recommandations scientifiques, dont celles émises par la Société canadienne de pédiatrie en janvier 2024 – qui proposent d’ailleurs l’emploi de qualificatifs plus positifs, comme jeu « extérieur », « en pleine nature », « actif », « aventureux », « libre » ou encore « non structuré ».

Car empêcher ces formes d’amusement a des conséquences dévastatrices sur le développement des enfants. Et on commence à peine à en mesurer l’ampleur.

Déficit de risque

D’où vient cet engouement pour la prudence ? Dans les années 1990, une nouvelle norme parentale a émergé, encourageant fortement les parents à assurer la sécurité de leurs enfants à tout prix. Il fallait leur éviter toute activité présentant un risque de blessure.

Mais en incitant les parents à tout rendre prévisible et archisécuritaire, ce nouveau modèle a plutôt empêché les enfants d’apprendre à tolérer l’incertitude. « Nous avons élevé une génération qui est tellement habituée à se faire dire quoi faire par des adultes qu’elle ne sait pas comment gérer un risque par elle-même », déplore Mariana Brussoni, directrice de l’Institut de recherche HELP (Human Early Learning Partnership) à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Une situation préoccupante qui s’est valu sa propre appellation, gracieuseté du chercheur australien David Eager : le trouble du déficit de risque.

À mesure que se développait cette aversion pour le jeu risqué chez les enfants – et que diminuait leur temps de jeu libre –, on notait une hausse fulgurante des cas de troubles psychopathologiques (dépression, anxiété généralisée). En 2022, ces troubles touchaient près d’une personne sur cinq au Canada.

Cela a mené plusieurs spécialistes, en Amérique du Nord comme en Europe, à soulever une question troublante : y aurait-il un lien entre la diminution du jeu risqué et l’augmentation des troubles de santé mentale ?

En 2022, une équipe britannique a testé empiriquement cette hypothèse, en analysant les données de deux sondages indépendants (menés auprès de plus de 2300 parents répondant pour leurs enfants). Elle a alors mis en évidence une corrélation inverse entre le jeu risqué et les troubles de santé mentale. Selon plusieurs spécialistes, la diminution du temps alloué au jeu risqué serait même une cause du déclin de la santé mentale. En 2023, dans The Journal of Pediatrics, le psychologue américain Peter Gray affirmait carrément qu’elle en serait la cause principale.

Mariana Brussoni explique : « Un des signes d’anxiété chez les enfants, c’est le fait de percevoir des émotions fortes comme un danger ou une menace ; ils cherchent à les éviter. Mais à travers le jeu risqué, on peut s’exposer à ces sensations de façon progressive. On comprend alors tout ce que ces émotions ont à offrir, et à quel point elles peuvent être formidables. »

Risque ou danger ?

Il faut ici rappeler que le jeu « aventureux » n’est pas dangereux en lui-même. Le risque et le danger sont en effet des notions différentes. Le danger est la caractéristique d’une situation ou d’une activité qui a le potentiel de nuire à la santé. Le risque, c’est plutôt la probabilité que ce danger se concrétise et cause des blessures. Grimper une falaise, c’est dangereux ! Mais, avec l’équipement et l’entraînement appropriés, on peut l’escalader de façon sécuritaire. Autrement dit, avec un risque minimal.

Selon Émilie Beaulieu, chercheuse associée au Centre hospitalier universitaire de Québec et cosignataire des recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, la responsabilité de déceler les sources de danger revient à l’adulte responsable. « L’enfant pourra ensuite décider, par lui-même, du degré de risque qu’il veut inclure dans son jeu – selon sa personnalité, son développement et son niveau de confort », dit-elle.

Ironiquement, les adultes discernent parfois mal certains dangers. Par exemple, « peu de gens savent que les blessures les plus sévères dans les modules de jeu sont celles causées par strangulation, lorsqu’un enfant a un vêtement ou un casque qui reste coincé dans la structure, prévient la pédiatre. En fait, la majorité des blessures qui surviennent en contexte de jeu sont des blessures mineures, pas des blessures sévères ».

Les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie n’incitent pas les adultes à forcer les enfants à s’engager dans des jeux risqués, mais plutôt à créer les conditions propices à leur engagement.

Les enfants auraient effectivement une propension innée pour le jeu risqué. « Si vous laissez réellement les enfants jouer dehors, et que vous leur donnez le temps, l’espace et la liberté de jouer comme ils le souhaitent, ils s’engageront inévitablement dans ces formes de jeu », soutient Mariana Brussoni.

Vestiges évolutifs

Ce goût pour le risque serait un héritage de nos lointains ancêtres. Évoluant dans nos environnements modernes, high tech et artificiels, nous oublions facilement qu’Homo sapiens est avant tout un primate. Un grand singe qui a acquis de puissantes capacités cognitives en quelques millions d’années, mais qui a radicalement transformé son milieu de vie dans les derniers millénaires.

Ainsi, nous avons une peur innée du noir, des hauteurs et de l’eau. Historiquement, ces peurs étaient adaptatives, c’est-à-dire qu’elles nous incitaient à éviter ces sources évidentes de danger. Mais aujourd’hui, nous mourons plus de maladie cardiaque que de noyade ou de chute grave. Pourtant, nous ne craignons visiblement pas, de façon innée, le sucre et la sédentarité ! Il y a un décalage entre ce qui nous fait peur et ce qui devrait nous faire peur.

N’empêche, notre passé évolutif reste bien gravé en nous. S’installe ainsi naturellement, durant notre développement, une « anxiété non fonctionnelle » face à la nuit, à un ravin ou à un plan d’eau. Selon le psychologue Leif Edward Ottesen Kennair et la professeure en éducation Ellen Beate Hansen Sandseter, c’est là que le jeu risqué devient important.

Dans un influent article publié il y a une quinzaine d’années dans Evolutionary Psychology, ces scientifiques norvégiens ont avancé que le jeu risqué serait « un mécanisme évolutif visant à éliminer l’anxiété non fonctionnelle résiduelle à mesure que l’enfant grandit et acquiert la capacité de maîtriser des situations qui dépassaient auparavant ses capacités ». Autrement dit, une pulsion pour le jeu risqué aurait émergé chez l’enfant pour qu’il apprenne à surmonter ses peurs innées en grandissant.

La sécurité nécessaire

Alors, au 21e siècle, comment promouvoir à la fois le jeu risqué et la prévention des blessures ?

En 2013, dix scientifiques – dont Mariana Brussoni – ont organisé un symposium consacré à la question. L’idée était de réunir des spécialistes de différents domaines (développement de l’enfant, prévention des blessures, sécurité, droit, architecture du paysage…) pour bâtir une vision globale.

Au terme de cette rencontre, le groupe a conclu que « le statu quo en matière de prévention des blessures, qui privilégie la sécurité avant tout, n’est ni raisonnable ni acceptable » pour le développement des enfants. Une conclusion sans équivoque à laquelle les scientifiques sont arrivés à une époque où les restrictions encadrant le jeu risqué étaient beaucoup moins strictes qu’aujourd’hui, faut-il le rappeler.

Selon le groupe, un nouveau paradigme s’imposait : les aires de jeu devraient être aussi sécuritaires que nécessaire, et non aussi sécuritaires que possible.

Dans l’article publié à la suite du symposium dans Injury Prevention, on révélait que l’approche canadienne envers la structuration des aires de jeu visait à limiter les risques de poursuite judiciaire en misant sur la sécurité avant tout, mais avait complètement délaissé les besoins de l’enfant. « Par le biais de diverses normes de sécurité, conceptions d’aires de jeux, règles et pratiques de supervision, nous avons restreint l’accès des enfants à des jeux risqués à un point tel que nous risquons de nuire à leur développement », peut-on y lire.

Il aura toutefois fallu attendre une décennie, au cours de laquelle les preuves des bénéfices du jeu risqué se sont accumulées, avant que la Société canadienne de pédiatrie soit convaincue et formule ses recommandations. Pendant ce temps, la promotion du jeu risqué battait son plein à l’autre bout du pays, notamment grâce à la mise en place de l’Outside Play Lab de Mariana Brussoni à l’UBC. Ce laboratoire de recherche axé sur le jeu risqué et la prévention des blessures a permis d’élaborer des boîtes à outils pour aider les parents, ainsi que le personnel éducateur et enseignant à accompagner les enfants engagés dans ce type de jeu.

Selon Émilie Beaulieu, les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie de 2024 ont généralement été bien reçues, tant par les spécialistes de la santé que par les parents. Mais il est encore tôt pour en constater les retombées par des actions concrètes.

De fait, les normes de sécurité dans les aires de jeu ne seraient toujours pas centrées sur les besoins de l’enfant. Pour les barres de singe, par exemple, « il existe des normes concernant la hauteur des barres, la distance entre les barreaux et leur diamètre. Mais rien de tout cela n’est basé sur des données [anatomiques] », déplore Nathaniel Dominy, professeur d’anthropologie à l’Université Dartmouth, au New Hampshire.

Ainsi, personne n’a mesuré la taille des mains ou la longueur des bras des enfants, ni évalué la façon dont ils interagissent avec cet équipement pour établir des normes appropriées à leur utilisation.

Dans un article de 2024 paru dans Evolution, Medicine & Public Health sur les cent ans des barres de singe, Dominy et ses collègues proposaient de remettre en avant la perspective évolutionniste dans le débat sur le jeu risqué. « En anthropologie physique, nous avons développé des outils performants pour quantifier le mouvement et le comportement de jeu des primates. Ils pourraient aussi servir à étudier le jeu risqué chez l’humain », soutient-il.

Illustration : Cécile Gariépy

Un vrai faux risque

Les études, tant théoriques qu’expérimentales, sur les bienfaits associés au jeu risqué sont nombreuses. Dans le cadre des premières, on reconnaît l’importance du jeu libre dans le développement animal… et donc humain. C’est le cas de l’étude des scientifiques norvégiens Sandseter et Kennair, citée plus haut.

Pour les recherches expérimentales, les scientifiques comparent différents critères, comme la sédentarité ou

l’anxiété, chez des enfants participant plus ou moins souvent à des jeux risqués.

Le genre de questions auxquelles on peut répondre avec cette approche est toutefois limité. Par exemple, comment faire pour déterminer à quel point les enfants qui ont appris à gérer le risque par le jeu appliquent cette compétence à d’autres situations du quotidien ?

« On ne peut évidemment pas demander à des enfants de se lancer dans le trafic et se dire “s’ils sont percutés par une voiture… tant pis !’’. Nous le faisons donc virtuellement », explique Mariana Brussoni.

Dans un projet en cours mené conjointement avec Ellen Beate Hansen Sandseter, elle met des enfants de 8 à 10 ans au défi de traverser une rivière ou une route, ou encore de se diriger d’un point A au point B sur une structure d’équilibre. Tout cela, dans un univers factice accessible par un casque de réalité virtuelle ! Pour évaluer comment les jeunes gèrent le risque, les scientifiques mesurent des paramètres comme le temps passé à observer l’environnement avant de s’engager, la difficulté du chemin emprunté ou encore la vitesse d’exécution.

Cette méthode novatrice, déjà utilisée dans d’autres domaines de recherche tels que l’ingénierie et la médecine, ouvre de nouveaux horizons pour la recherche sur le jeu risqué. Il ne reste qu’à espérer que l’accumulation de preuves scientifiques replacera les besoins de l’enfant au centre de la discussion, une fois pour toutes.

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, qui finance les travaux de chercheuses et chercheurs d’ici, dont certains cités dans ce texte, soutient financièrement Québec Science dans sa mission de couvrir des sujets liés aux sciences humaines. Le magazine conserve son indépendance dans le choix et le traitement des sujets.

Illustrations : Cécile Gariépy